Sensibilisierungsthemen wie Altersfreigabe oder Spielzeit sollen in der Game-Zone auch Platz haben. Dabei ist das Ziel die Diskussion darüber und weniger das Vermitteln einer Mahnfinger-Philosophie.

Altersfreigabe PEGI

Was ist PEGI?

PEGI bietet Alterseinstufungen für Videospiele in 38 europäischen Ländern. Die Altersfreigabe bestätigt, dass das Spiel für Spieler eines bestimmten Alters geeignet ist. PEGI berücksichtigt die Alterseignung eines Spiels, nicht den Schwierigkeitsgrad (PEGI 2020). |

Konkret steht PEGI für "Pan European Game Information" und soll vor allem Erziehungsberechtigten helfen, Kurzinfos über Games zu erhalten. Deswegen existieren bei PEGI nicht nur die bekannten farbigen Altersbeschränkungen, sondern auch Symbole über kritische Inhalte wie Gewalt, vulgäre Sprache o.ä. (zu einigen Symbolen existieren kurze Erklärungsvideo auf dem Youtube-Channel von PEGI). Wie oben erwähnt, beurteilt PEGI nur die Alterseignung eines Spiels und nicht dessen Schwierigkeitsgrad. Es kann also durchaus sein, dass ein Spiel als PEGI 7 gewertet wird, für unter 10jährige aber viel zu komplex ist. Oft wird PEGI auch mit der USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) verwechselt, welche Computerspiele in Deutschland beurteilt.

Wie die PEGI arbeitet, wird im folgenden Video erklärt:

Wie die PEGI arbeitet, wird im folgenden Video erklärt:

PEGI IN APp-Stores

Anders als im Video gezeigt werden heutzutage Games kaum noch im Laden gekauft, sondern in den diversen App-Stores der einzelnen Konsolen, Smartphones oder anderen Spielevetrieben wie z.B. Steam heruntergeladen. Dabei werden in den meisten Fällen zwar die PEGI-Angaben auch gemacht, die Kontrolle ist aber um einiges lascher, weil oft nur das eigene Geburtsdatum eingegeben werden muss, um die Inhalte herunterladen zu können. Hierzu ist ein Austausch mit den Jugendlichen der Game-Zone sicher spannend, um ihre Erfahrungen damit kennenzulernen.

Unterrichtsidee

Es lohnt sich bestimmt, über ein Gespräch mit den Jugendlichen über die gemachten Erfahrungen im Bezug auf Altersbeschränkungen oder die allgemeine Praxis zuhause zu führen. Damit wird das Thema PEGI bzw. die farbigen Aufkleber sicher zur Sprache kommen; auch die Thematik mit den App-Stores kann hier aufgegriffen werden. Ich würde hier nicht den Drohfinger-Ansatz verwenden, sondern den Schülerinnen und Schülern aufzeigen, dass es Gründe gibt, warum gewisse Games erst ab einem bestimmten Lebensjahr freigegeben sind und die Aufsichtspflicht schlussendlich bei ihren Eltern liegt.

Mit den folgenden Arbeitsblättern des imedias-Teams der PH FHNW können die Inhalte der jeweiligen Altersbeschränkungen kennengelernt und gleich angewandt werden.

Mit den folgenden Arbeitsblättern des imedias-Teams der PH FHNW können die Inhalte der jeweiligen Altersbeschränkungen kennengelernt und gleich angewandt werden.

|

| ||||||||||||

Das oben verlinkte Video kann den Schülerinnen und Schülern gezeigt werden, um den Ablauf dieser Einteilung näherzubringen. Die Jugendlichen können im Anschluss daran diesen Ablauf bspw. mit einer Skizze festhalten oder einen kurzen Bericht dazu verfassen. Die kurzen schriftlichen Inputs sind Englisch, können aber mit Hilfe der Bilder gut verstanden werden.

Wichtig bleibt aber vor allem der Ansatz, mit den Lernenden ins Gespräch zu kommen und bei den Games, die in der Game-Zone gespielt werden, die PEGI-Angaben zu kontrollieren und darüber nachzudenken, ob sie für den Einzelfall nachvollziehbar sind.

Wichtig bleibt aber vor allem der Ansatz, mit den Lernenden ins Gespräch zu kommen und bei den Games, die in der Game-Zone gespielt werden, die PEGI-Angaben zu kontrollieren und darüber nachzudenken, ob sie für den Einzelfall nachvollziehbar sind.

Diskussion Spielzeit

Die Diskussion über die "korrekte" Spielzeit und das Ausloten dieser ist allgegenwärtig und v.a. Eltern sehnen sich oft nach klaren (Faust-)Regeln, was die passende Spielzeit angeht. Jugendundmedien.ch nennt da z.B. diese Regel:

- 3- bis 5-Jährige: Maximal 30 Minuten pro Tag in Begleitung von Erwachsenen

- 6- bis 9-Jährige: Maximal 5 Stunden pro Woche

- 10- bis 12-Jährige: Maximal 10 Stunden pro Woche

Unterrichtsidee

So viel zur Theorie. Wie bei der Diskussion über Altersangaben ist es nicht das Ziel der Game-Zone, hier mit den Mahnfinger auf fixe Zeiten zu pochen. Vielmehr macht es Sinn, darüber zu sprechen, wer denn wie viel spielt, von welchen Faktoren dies abhängt und wie die verschiedenen Regeln zuhause aussehen.

Eine Möglichkeit wäre z.B. das Führen eines Game-Tagebuchs (Welches Game / Wann / Wie lange) und das (nicht verurteilende!) Vergleichen dessen in der Gruppe. Oder als schnellere Variante das Einstellen/Sortieren nach Spielzeit (z.B. viel spielen links, wenig spielen rechts) und die Diskussion dazu. Dies dient vor allem dazu, das Spielverhalten der Schülerinnen und Schüler besser kennenzulernen und im besten Falle ein allgemeines Bewusstsein zu fördern, welche Spielzeit für welche Lernende Sinn machen.

Eine Möglichkeit wäre z.B. das Führen eines Game-Tagebuchs (Welches Game / Wann / Wie lange) und das (nicht verurteilende!) Vergleichen dessen in der Gruppe. Oder als schnellere Variante das Einstellen/Sortieren nach Spielzeit (z.B. viel spielen links, wenig spielen rechts) und die Diskussion dazu. Dies dient vor allem dazu, das Spielverhalten der Schülerinnen und Schüler besser kennenzulernen und im besten Falle ein allgemeines Bewusstsein zu fördern, welche Spielzeit für welche Lernende Sinn machen.

In-App Käufe - Lootboxen - Freemium

|

|

Interessanter Einstieg in die Thematik. Wie wäre es, wenn der Besuch im Restaurant ähnlich abgerechnet würde, wie so manche Freemium-Apps auf dem Markt?

|

Spiele sind selten kostenlos - trotzdem führen in App-Stores häufig kostenlose Games die Liste den umsatzstärksten App an (z.B. iPhone-Apps Januar 2020). Warum dies möglich ist und was sich hinter Lootboxen oder Freemium-Modellen versteckt, soll hier geklärt werden.

Spielbar.de definiert grob drei Bezahl-Modell von Games:

Vollpreisspiel: Ein Game wird einmalig gekauft und kann gespielt werden. Häufig werden diese Angebote aber durch In-Game-Käufe, DLCs (s. unten) oder selten auch durch Abonnemente ergänzt.

Abonnement: Zusätzlich zu einem Basis-Game werden monatliche Abokosten fällig, um bspw. längerfristige Support-Kosten von Online-Games zu bezahlen (z.B. World of Warcraft). Auch die Online-Dienste der gängigen Spielkonsolen werden über Abo-Kosten geregelt.

Ohne Kaufpreis: Das Spiel kann kostenlos heruntergeladen werden. Häufig werden diese Games anschliessend über Freiwillige In-Game-Käufe finanziert. Hier spricht man auch von Freemium (Free & Premium) Games.

Allerdings fallen während des Spielens häufige weitere Kosten an, welche in diese Kategorien unterteilt werden können:

In-Game-Käufe: Über In-Game-Käufe können virtuelle Leistungen oder Güter erworben werden. Häufig kann mit der In-Game-Währung Zeit gekauft werden (ein Beispiel: Um im Spiel Hayday Konfitüre herzustellen werden 2 Stunden "echte" Zeit benötigt. Durch Einsatz von In-Game-Währung, welche im Shop für ein paar Franken gekauft werden kann, wird die Konfitüre sofort produziert). Ein spezieller Fall von In-Game-Käufen sind Lootboxen, also virtuelle Beutekisten, welche zufällige Items oder Währungen enthalten. Lootboxen werden kontrovers diskutiert, da sie sehr nahe an Glücksspielen anzusiedeln sind, welche für Jugendliche verboten wären.

DLCs (Downloadable Content): DLCs beinhalten häufig weitere Items (z.B: Waffe, Fahrzeuge) oder neue Storyelemente (Kampagne geht weiter), mit welchen die Spielinhalte erweitert werden. Mit einem Season-Pass können mehrere DLCs bereits im Voraus gesichert werden.

Spielbar.de definiert grob drei Bezahl-Modell von Games:

Vollpreisspiel: Ein Game wird einmalig gekauft und kann gespielt werden. Häufig werden diese Angebote aber durch In-Game-Käufe, DLCs (s. unten) oder selten auch durch Abonnemente ergänzt.

Abonnement: Zusätzlich zu einem Basis-Game werden monatliche Abokosten fällig, um bspw. längerfristige Support-Kosten von Online-Games zu bezahlen (z.B. World of Warcraft). Auch die Online-Dienste der gängigen Spielkonsolen werden über Abo-Kosten geregelt.

Ohne Kaufpreis: Das Spiel kann kostenlos heruntergeladen werden. Häufig werden diese Games anschliessend über Freiwillige In-Game-Käufe finanziert. Hier spricht man auch von Freemium (Free & Premium) Games.

Allerdings fallen während des Spielens häufige weitere Kosten an, welche in diese Kategorien unterteilt werden können:

In-Game-Käufe: Über In-Game-Käufe können virtuelle Leistungen oder Güter erworben werden. Häufig kann mit der In-Game-Währung Zeit gekauft werden (ein Beispiel: Um im Spiel Hayday Konfitüre herzustellen werden 2 Stunden "echte" Zeit benötigt. Durch Einsatz von In-Game-Währung, welche im Shop für ein paar Franken gekauft werden kann, wird die Konfitüre sofort produziert). Ein spezieller Fall von In-Game-Käufen sind Lootboxen, also virtuelle Beutekisten, welche zufällige Items oder Währungen enthalten. Lootboxen werden kontrovers diskutiert, da sie sehr nahe an Glücksspielen anzusiedeln sind, welche für Jugendliche verboten wären.

DLCs (Downloadable Content): DLCs beinhalten häufig weitere Items (z.B: Waffe, Fahrzeuge) oder neue Storyelemente (Kampagne geht weiter), mit welchen die Spielinhalte erweitert werden. Mit einem Season-Pass können mehrere DLCs bereits im Voraus gesichert werden.

|

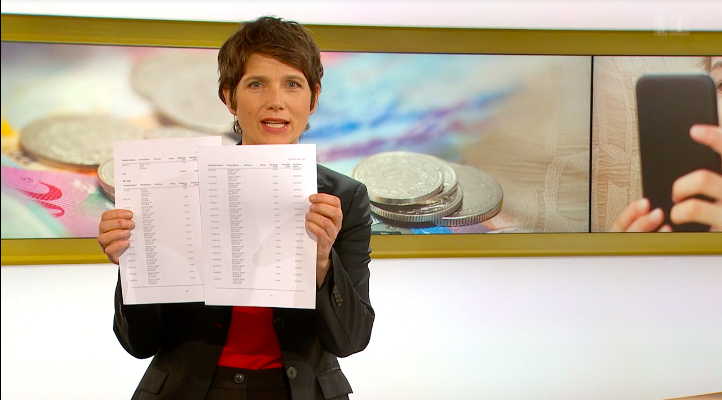

Toller Beitrag "Online-Games machen Kasse mit Kindern" aus dem SRF Kassensturz (01.02.22) über die Gefahren der In-App-Käufe am Beispiel des Mobile Games "The Wolf".

|

|

|

Eine satirische EInlage von Jan Böhmermann zum beliebten Spiel "Coinmaster", welches den Markt mit In-Game-Käufen auf die Spitze treibt. Für den Unterricht erst ab Zyklus 3 sinnvoll. Spannend und unterhaltsam aber, um sich als Lehrperson ein Bild zu machen.

|

UNterrichtsidee

Die Lernenden können ihre aktuellen Lieblingsgames in die verschiedenen Bezahl-Modelle einteilen. Dabei bietet sich auch eine Diskussion über die Ausgaben, welche die Schülerinnen und Schüler in den Games tätigen, an.

Eine weitere Möglichkeit ist die Analyse eines Freemium-Games (z.B. Clash of Clans, Brawl Stars). Mögliche Fragestellungen:

- Für welche Inhalte / Mechaniken kann Echtgeld ausgegeben werden

- Ist das Spiel auch ohne diese Investitionen konkurrenzfähig spielbar?

- Geben die kostenpflichtgen Inhalte einen Vorteil gegenüber anderen Spieler/innen (pay2win) oder sind sie nur kosmetischer Natur (Skins, Tänze, etc.).

Ähnlich wie das In-Ess-Restaurant können andere Alltagssituationen aufgegriffen und mit dem Freemium-Gedanken abgeändert und verfilmt werden.

Eine weitere Möglichkeit ist die Analyse eines Freemium-Games (z.B. Clash of Clans, Brawl Stars). Mögliche Fragestellungen:

- Für welche Inhalte / Mechaniken kann Echtgeld ausgegeben werden

- Ist das Spiel auch ohne diese Investitionen konkurrenzfähig spielbar?

- Geben die kostenpflichtgen Inhalte einen Vorteil gegenüber anderen Spieler/innen (pay2win) oder sind sie nur kosmetischer Natur (Skins, Tänze, etc.).

Ähnlich wie das In-Ess-Restaurant können andere Alltagssituationen aufgegriffen und mit dem Freemium-Gedanken abgeändert und verfilmt werden.

Persönliche Meinung

Ich persönlich halte nichts von In-Game-Käufen, Freemium-Games oder Pay2Win-Mechaniken, vor allem in Kinderhänden. Deshalb werden in der Game-Zone solche Spiele nicht getestet. Ich möchte Alternativen von Games aufzeigen, die etwas kosten, dafür aber unbeschwerten Spielspass bieten. Indie-Games sind zudem häufig um einiges günstiger als AAA-Titel und so für das Portmonee von Kinder und Jugendlichen erschwinglicher.